10月15日、電力広域的運営推進機関が中国九州間連系線(関門連系線)の広域系統整備計画を策定し、経済産業相に対して届け出た。連系線の増強計画により従来の連系容量から100万kW(1GW)増加する見通しだ。工事完了は2039年3月を予定している。また、現在運用されている関門連系線は、架空線で九州地方と本州をつないでいるが、新たな計画では、HVDCケーブルが海底に敷設される。

10月15日、電力の安定供給のためのネットワーク整備や送電系統の広域的な調整・運用などの取り組みを行う電力広域的運営推進機関(OCCTO)が、中国九州間連系線(関門連系線)の広域系統整備計画を策定し、経済産業相に対して届け出たことを公表した。

新設されるのは、HVDCケーブルをはじめとした設備で、これにより連系容量は100万kW増加する。整備に要する費用は9千億円超で、内訳は工事費が4千412億円、運転維持費が5千384億円。完成時期は2039年3月を予定しているものの、用地交渉や工事の最適化などで2~3年程度の期間短縮も予想される。事業実施主体は、中国電力ネットワーク、九州電力送配電、電源開発送変電ネットワークの3社となる。

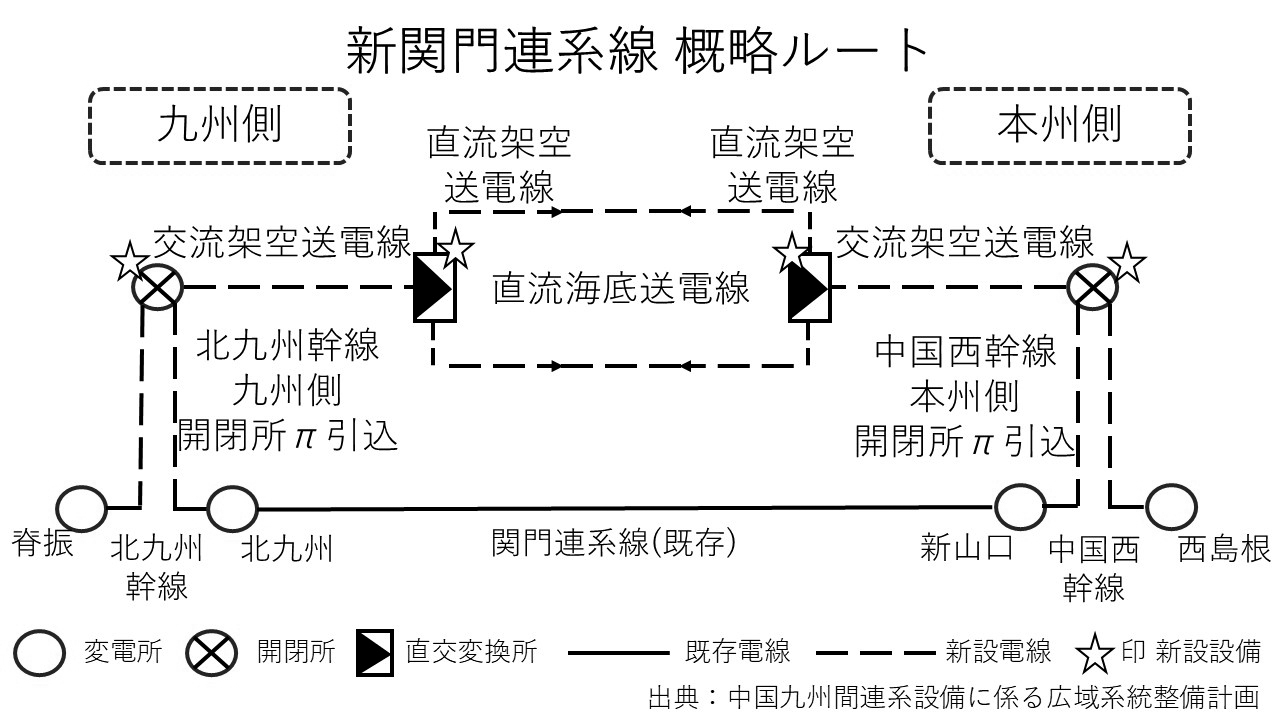

本計画では、直流送電線と交流送電線の工事のほか、本州側・九州側にそれぞれ交直変換所および開閉所を新設する工事などが行われる。

このうち、直流送電線にかかわる工事では、525kVの送電線(1回線)が本州側に4km、九州側に9km新設される。海底送電線は56km(海底ケーブル54km、地中ケーブル2km)が敷設されることとなる。

交流送電線の工事では、中国西幹線および北九州幹線への開閉所への引き込み工事、本州側と九州側の架空送電線の新設工事が行われる。幹線への引き込み工事では、いずれも500kV送電線(4回線)が新設される。長さは、中国西幹線の工事で2km、北九州幹線で5kmとなる。架空送電線については、500kV送電線(2回線)が本州側で26km、九州側で4km新しく敷設される。

なお、OCCTOによると将来的には200万kW双極構成への拡張も考慮しており、交直変換所や直流送電線などはそれを踏まえた設計となる。

再エネ進む九州

現在、関門海峡には全長64・2kmの交流電圧500kV(2回線)の架空線が敷設されている。既存の関門連系線は、九州電力送配電の北九州変電所(北九州市小倉南区)と中国電力ネットワークの新山口変電所(山口県美祢市)を結んでおり、連系容量は本州から九州向けが最大約23万kW、九州から本州向けでは最大約278万kWとなっている。新たな関門連系線により、いずれも容量が増強されることとなる。

九州地方では太陽光発電の普及が進んでおり、18年以降は再エネの出力制限が増加傾向にある。24年度までに500回以上の出力制御が実施されたとの報告も上がっているが、北九州市の響灘地区で建設が進んでいた国内最大級の洋上風力発電施設「北九州響灘洋上ウインドファーム」が年度内の運転開始を予定しているなど、今後さらなる再エネ導入拡大が想定されている。このような背景から出力制御がさらに増加の一途をたどるとの見方は強い。

加えて、九州エリアは電力量(kWh)ではなく将来の供給力(kW)を取り引きする容量市場で、ほかのエリアよりも容量拠出金が高額になる傾向がある。また、24年度の電力におけるスポット市場では、関門連系線の制約によって年間のうちの約24%の時間帯で市場分断が発生している。

このような要因から、以前から連系線の増強の要望が寄せられていた。

新関門連系線の計画について、電線業界からは「広域連系線計画における大きな第一歩となった」という声が上がっている。

広域連系線計画進む

HVDCケーブルを用いた広域連系海底線計画は、北海道~東北~東京間(東地域)でも検討が進んでいる。23年3月に策定された「広域連系系統のマスタープラン」によれば、日本海側を経由するルートと、太平洋側を経由するルートの検討が進んでいる。日本海側ルートでは、北海道東北間および東北関東間はいずれも連系容量が4GW増強される見通しだ。一方太平洋側ルートでは、北海道東北間は2GW、東北関東間は4GW増強されるという。このうち、日本海側ルートについては計画の策定が進んでいる。

新関門連系線と北海道~本州間連系線(日本海側ルート)の受注に向け、設備投資を発表するメーカーもあり、国内でも広域連系線計画が着々と進んでいる。