ロボットSIerのHCIは、大阪・夢洲で開催されている大阪・関西万博において、各種ロボットシステムを展示している。「いのち輝く未来社会のデザイン」という万博のテーマに沿って、同社は「食」の観点から、将来におけるヒトとロボットの共存社会をアピールしている。

特に、『EARTH TABLE~未来食堂~レストランf-Fields』では、同社の開発したモバイルマニピュレーションロボット「RMM-01A」を紹介している(展示期間:4月13日~7月13日)。同機は自走式の搬送ロボットと双腕式の産業用ロボットを融合させ、AIによる学習能力も備えたアカデミックロボであり、頭部や胸部のサイネージによる情報告知や音声案内などの機能も備えている。同機はI-PEX社への納入が決定しており、両者合意のもと納入まで大阪・関西万博にて動態デモを行うこととなった。HCIでは、サンプルプログラムを付属したプラットフォームの販売促進を企図しており、ユーザニーズに応じてハンド・外装・プログラミングをカスタマイズできる。アーム制御はROSを活用しており、搭載されているAIはクラウド上でアップデート可能で、エッジへの切り替えもできる。

生産ライン自動化 2008年から取り組み

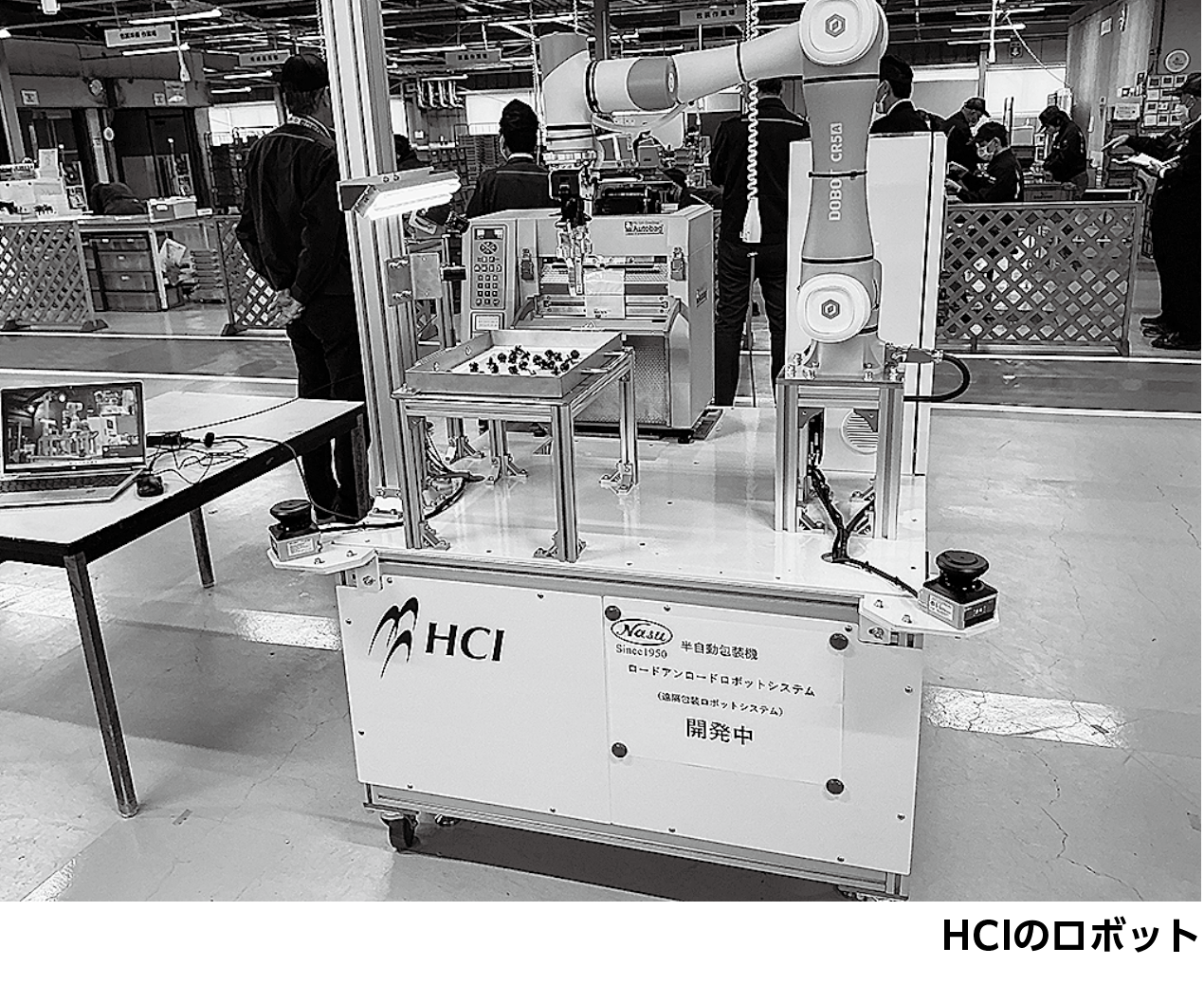

HCIは2002年にケーブル製造装置メーカーとしてスタートしたが、08年には既に生産ラインの自動化を推進するロボットシステム初号機を製作し、翌09年に得意先に納入している。19年から、購入した筐体にAIシステムを搭載した自社製の自走式接客ロボットの製作を開始した。同社はSIerとして国内外の大手ロボットベンダと協力関係を結んでおり、産業用ロボットを電線製造の自動化に活用したさまざまなロボットシステムを提案・販売している。その一方で普渡科技(深圳)(Pudu)社といち早く代理店契約を締結し、飲食・ホテル業界への同社製配膳・搬送用サービスロボットの普及にも貢献。同社は社員食堂とロボットショールームを兼ねるロボカフェを実験場と位置付け、産業用ロボットとサービスロボットの連携やさまざまな可能性を検証してきた。両ロボット連携・融合については、HCIは世界的に優位性を誇っており、「両ロボットの融合筐体を販売するので、ソフトウェアはそちらで構築・搭載してほしい」との要望が押し寄せている。同社の知る限り、AI搭載の融合筐体を所持するメーカーは1社しかない。

奥山社長は「ロボカフェを通じて、さまざまなニーズや各ロボットにできないことが見えてきた。我々は誰もが同じように使えるロボットをマスプロ生産して売りたいわけではない。SIerとして産業用ロボットとサービスロボットの利点を融合し、さらに一品一様のニーズにも対応できるアカデミックロボットを一日も早くプロダクトアウトしたかった。ロボットと、搭載されているAIは、今後も鎬を削り合いながら開発が続いていく。既存のアカデミックロボットはROSを搭載しており、学習自体が目的化している。しかし、我々のロボットは学習成果を工場や食堂などで活用することを目指している。ベースのサンプルプログラムから、ユーザニーズに合わせてカスタマイズして販売可能だ」と語っている。

万博会場では混雑が予想されるため、当面は首振りと音声案内、胸部のサイネージによる情報告知の動態デモを行っているが、状況を見ながら、頭部のカメラによる来場客の認識やリモートによる会話、さらにはハンドを活用してお盆を運ぶなどのデモも検討中。また、万博会場にはモニターが設置されており、万博会場から泉大津市の同社ロボカフェに設置されているロボットを操作することも計画。追加デモが会場の制約でできない場合は、同社が別途出展予定の「未来モノづくり国際EXPO」(7/16~19・インテックス大阪)でお披露目予定。