おばあさんは川へ何をしに?

おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。

むかしむかしの、あるところのお話、ご存じ『桃太郎』ですが、「むかしむかし」とは一体いつ頃なのかというと、一説には室町時代です。室町時代の末期から江戸時代の初期にかけて話の原型ができたとされていますから、おおよそ500年前ということになります。話のルーツはさらにさかのぼって古墳時代ともいわれますが、『桃太郎』は全国各地に伝わる民話であり、諸説あって本当のところはよくわかりません。

ただ一つ、おばあさんが川で洗濯をしていたことだけは紛れもない事実でしょう。

おじいさんのモンペを棒で!

人類が歴史上いつから洗濯を始めたのか定かではありませんが、古代エジプトの壁画には洗濯の様子が描かれています。数千年も前から人間は、川や湖など自然の水を利用して衣類を洗っていたようです。

日本でも川や堀、あるいは井戸の水を使って洗濯をしていた時代があります。例えば江戸時代、長屋の一角に設けられた共同の井戸は、近隣住民にとって生活用水を得る場であると同時に洗濯場であり、社交場でもありました。井戸の周りで主婦たちが世間話に興じる様子から、後に「井戸端会議」という言葉も生まれます。

室町時代にも井戸はありましたが、江戸の長屋のような集合住宅はまだありません。桃太郎のおばあさんも山村の小さな一軒家に住み、いつも近所の川へ洗濯をしに行っていたのでしょう。棒などでたたく「たたき洗い」や足で踏む「踏み洗い」といった方法で、おじいさんのモンペなどを洗っていたと考えられます。たぶんですが。

ちなみに、室町時代はクリーニングが始まった時代でもあります。この時代の紺屋(こうや、こんや:染物屋のこと)が衣類を洗って染め直したり、仕立て直したりする商売をしていたことから、実質的にクリーニング業の始まりとされています。

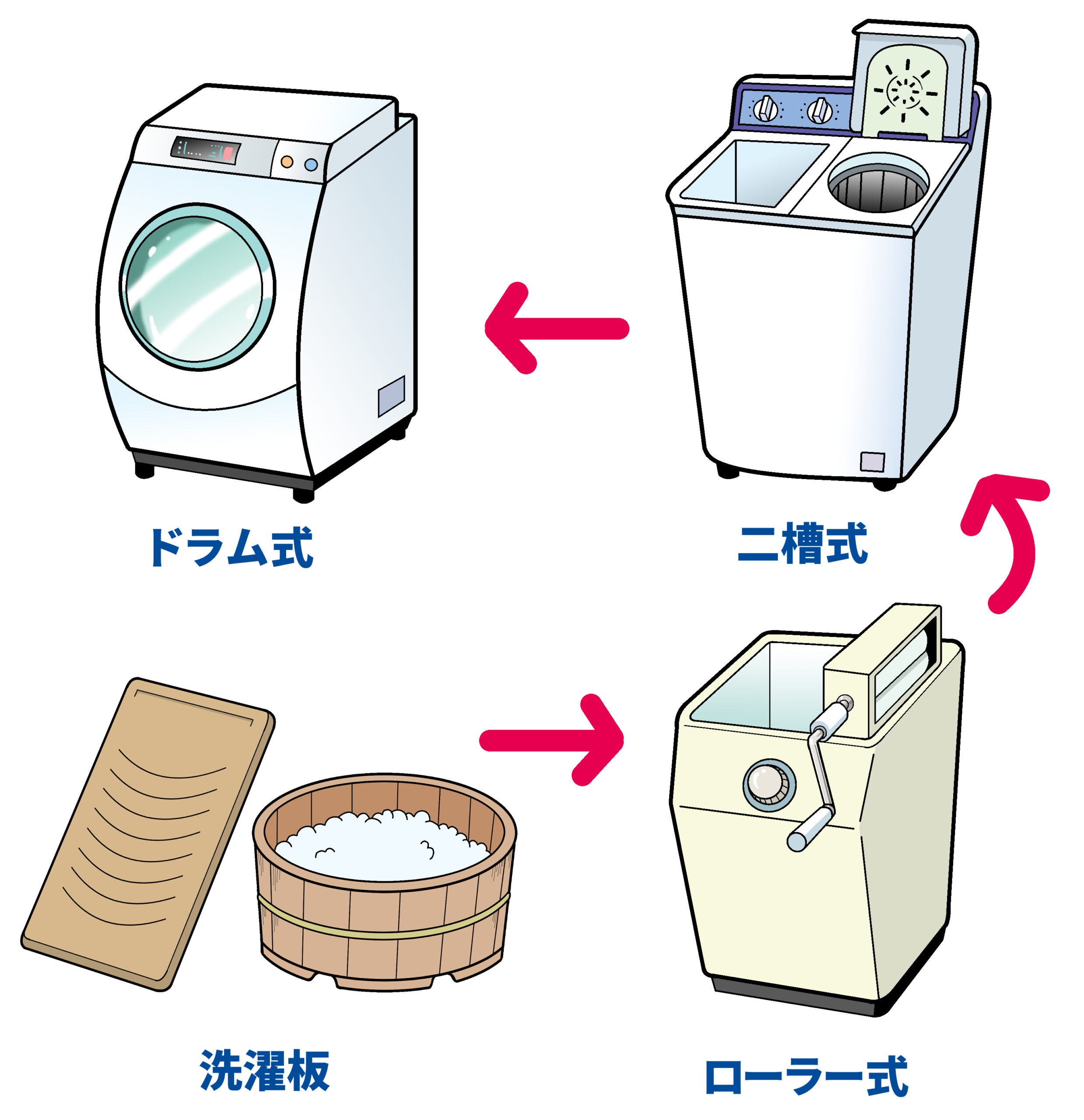

明治時代も中頃になってようやく洗濯板が海外から日本へ伝わります。水を張った大きなタライに洗濯板を入れ、その上で衣類を手洗いする方法は、大正から昭和にかけて広まったもの。そして、いつの時代も洗濯の担い手は主に主婦であり、洗濯機が登場するまでは大変な重労働でした。

日本初の電気洗濯機は370円!

昭和5(1930)年、日本初の電気洗濯機が東芝の前身である芝浦製作所から発売されました。現在の洗濯機とはまったく異なる円筒型で、例えるなら給食の食材を混ぜる機械のような形状です。その名も「撹拌式(かくはんしき)ソーラーA型」といい、洗濯槽の中にある棒を電動モーターで回転させ、水に浸した衣類をかき混ぜて洗う仕組みだそう。洗い終わった衣類は、洗濯槽の上に付いているローラーの間に挟んでクルクルと回し、衣類をペチャンコにしながら水を絞ります。これはちょっと大変そうな気がしますね。しかし、タライと板で洗濯していたことを思えば飛躍的な進歩、画期的な電化製品です。洗濯容量は約2.7kg。気になるお値段は370円。大卒の初任給が50~70円ほどだったようですから、庶民には手の届かない高級品です。

電気洗濯機が一般家庭に普及し始めるのは昭和30(1955)年あたりから。つまり戦後の高度経済成長期です。このころには白黒テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機が家電版「三種の神器」と呼ばれました。当初は“しぼりローラー”が付いた一槽式洗濯機が主流でしたが、後に、ローラーの代わりに遠心脱水機が付いた二槽式洗濯機も登場します。桃太郎のおばあさんが見たら、きっと腰を抜かすほど驚くでしょう。